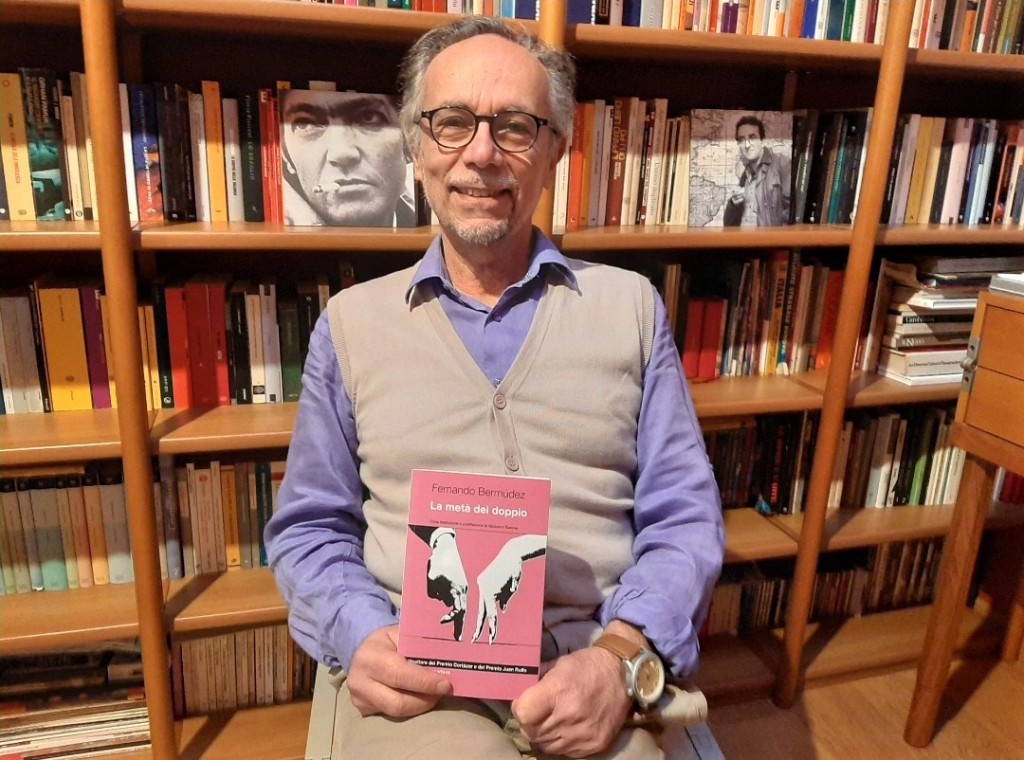

Giovanni Barone ha collaborato alla collana Autores italianos contempóraneos pubblicata dall’editore argentino Laborde, per la quale ha tradotto, con la moglie Mirta Vignatti, La sonrisadel ignoto marinero di Vincenzo Consolo. In seguito ha dato voce italiana ad Animali domestici di Guillermo Saccomanno e a Carne di cane di Pedro Juan Gutiérrez (entrambi per le edizioni e/o). Da poco è in libreria la sua ultima traduzione, La metà del doppio di Fernando Bermúdez (Edizioni Spartaco): sette racconti in cui l’autore dimostra la sua abilità nell’esibire la tecnica narrativa senza farle perdere efficacia – sull’esempio di Borges e Calvino – e ammalia il lettore con storie in cui in qualche misura entra sempre in gioco un sentimento amoroso, mai però nella sua accezione più banale. Qui di seguito un’intervista a Giovanni Barone su quest’opera della quale è anche curatore ed esegeta nell’interessante postfazione.

Come hai scoperto la raccolta di racconti di Fernando Bermúdez e come è approdata alle Edizioni Spartaco?

Ho scoperto i racconti di Bermúdez a metà degli anni ’90, quando ero in servizio presso l’Ufficio Cultura del Consolato d’Italia a Rosario (Argentina). Fu un colpo di fortuna perché la Casa Editrice Sudamericana, che aveva pubblicato Bermúdez e tanti giovani autori argentini contemporanei, donò a varie Istituzioni culturali un’intera collana di narrativa prima di essere assorbita da una potente multinazionale spagnola dell’editoria che ne conservava il marchio ma ne ridisegnava i cataloghi. Molti di quei volumi arrivarono così anche nel nostro Consolato. Fin dalla prima lettura molti racconti de La metà del doppio (in origine erano dieci) mi avevano colpito e mi erano sembrati meritevoli di essere proposti al lettore italiano. La traduzione però rimase nel cassetto perché al mio rientro in Italia (2001), il direttore editoriale di e/o rimase più impressionato da un altro autore argentino che gli avevo proposto (Guillermo Saccomanno) e pubblicò nel 2003 i racconti Animali domestici. Io ero certo del valore letterario dei testi di Bermúdez ma né più e/o né altre due case editrici romane vollero prendere in considerazione la proposta sostenendo la difficoltà commerciale dei racconti. Intanto, dopo un lungo periodo di stasi durante il quale limavo le traduzioni di quei racconti, dialogavo con Bermúdez a distanza e lavoravo anche su altri autori, decisi di tornare alla carica privilegiando stavolta la media e piccola editoria indipendente come interlocutrice. Posso affermare che il progetto, con la perseveranza che mi contraddistingue, ha fatto il giro almeno di una quindicina di editori, raccogliendo sempre rifiuti motivati dalla difficoltà commerciale della tipologia racconto. Finalmente la direttrice editoriale di Spartaco, l’anno scorso, ha accolto con entusiasmo la proposta, battendo sul filo di lana un marchio editoriale forse più noto che si era mostrato disponibile a visionare i racconti.

Perché dei dieci racconti della versione originale de La metà del doppio ne hai scelti solo cinque, a cui se ne aggiungono due inediti, per l’edizione italiana?

È stata una decisione mia ma concordata con l’autore. Ho scelto, dei dieci dell’edizione originale, quelli che ritenevo a mio parere (forse peccando di superbia) più adatti al lettore italiano e quelli che avevo apprezzato di più io in prima persona. A quei cinque ne abbiamo aggiunti altri due che Bermúdez mi aveva inviato di sua scelta e che erano inediti anche in Argentina. Con questo non voglio dire che i cinque racconti che ho escluso fossero di scarsa qualità letteraria, anzi. Piuttosto ho considerato che l’eccesso di riferimenti a storie e usanze locali contenuti in certe storie non avrebbero giocato a favore della positiva percezione del lettore italiano; e poi avevo in mente una scansione dei racconti che avesse una certa coesione e coerenza, un percorso preciso.

Quali difficoltà hanno comportato durante la traduzione l’estrema autoconsapevolezza dello stile e le abili circonvoluzioni della “scrittura verticale” di Fernando Bermúdez?

Devo confessarlo senza falsa modestia, non ho avuto nessuna difficoltà. Forse perché sono da tempo un lettore forte dei maestri della letteratura centro e sudamericana, forse perché ho letto più volte i testi dei grandi maestri di Bermúdez in lingua originale (Borges, Cortázar, Piglia, Saer), la sua scrittura e i suoi espedienti narrativi mi sono sembrati comprensibili e traducibili senza problemi.

Hai dunque avuto modo di confrontarti direttamente con l’autore: qual è stato il suo atteggiamento, visto che dopo questa raccolta di racconti del 1993 (con la quale ha vinto il Premio Cortázar e quello Juan Rulfo) non ha più pubblicato altro?

Con Fernando Bermúdez ci siamo spesso sentiti ma a distanza. Vive da venticinque anni a Stoccolma dove insegna Linguistica presso l’Università di Uppsala e mi sarebbe piaciuto incontrarlo di persona ma finora non c’è stata la possibilità né lui ha mai potuto organizzare un viaggio in Italia. Dico questo perché mi ha colpito molto proprio quest’aspetto di non scrittura dopo l’esordio fulminante e gli importanti premi ottenuti. Come ho scritto nella postfazione, lo considero uno di quegli “scrittori del silenzio” di cui parlava Enrique Vila-Matas nel suo saggio sui Bartleby o “scrittori del No”, come li definisce. Venticinque anni di silenzio sono tanti ma nella letteratura non mancano casi simili: Daniele Del Giudice, Carmelo Samonà, Stefano D’Arrigo sono i primi nomi che mi vengono in mente. Io credo di aver intuito i motivi del lungo silenzio di Bermúdez ma sono questioni che con lui – a distanza – non era certo il caso di affrontare. Comunque dopo questa edizione italiana che dobbiamo alle Edizioni Spartaco, l’autore sembra essersi convinto a riprendere la scrittura e addirittura ha dichiarato che avrebbe portato a compimento il romanzo da lui preannunciato venticinque anni fa, al momento di lasciare l’Argentina. Posso dire che si tratta di un romanzo che riprende una drammatica vicenda politico-criminale avvenuta a Buenos Aires sul finire degli anni ’80 ma trattata sempre con la sua scrittura particolare.

Chi ritieni possa essere il lettore ideale de La metà del doppio? E tu, che tipo di lettore sei?

Credo che il lettore ideale de La metà del doppio sia colui che ha dimestichezza con la scrittura labirintica di Borges, che conosca i racconti di Cortázar, che insomma si sia confrontato con i grandi maestri della letteratura argentina. Penso che chi è al digiuno di quel tipo di letture possa rimanere disorientato da certi espedienti narrativi che utilizza Bermúdez. La sua è una scrittura colta, estremamente letteraria, che richiede altrettanta cultura letteraria in chi legge. Però devo aggiungere che la bellezza della sua scrittura, la forza del suo narrare, fanno sì che si possano apprezzare certi racconti anche se non se ne colgono i rimandi. Penso agli Esercizi di stile di Queneau, presenti nel racconto che chiude la raccolta e a Macedonio Fernández nel racconto che lo precede. Anche ignorando quei riferimenti le storie hanno una loro compiutezza e catturano ugualmente il lettore.

Quanto a me, mi sono già prima definito lettore forte. Aggiungo che, laddove posso, leggo anche in originale (spagnolo e francese) e che prediligo tra tutte le letterature ispano-americane. Il fatto di essere vissuto nove anni in Argentina e aver operato lì in contesti culturali, mi fa prediligere tra tutte la letteratura argentina e i suoi grandi maestri, che ritengo vette ineguagliabili di acutezza di pensiero e di abilità di scrittura.

Qualche anno fa in Italia la conoscenza della letteratura sudamericana sembrava limitata al realismo magico, negli ultimi anni invece, grazie al lavoro di case editrici come SUR o Edizioni Arcoiris, si sono iniziati a riscoprire autori diversi e più sperimentali, come appunto Fernando Bermúdez. È così o si tratta solo di una mia impressione?

È esattamente così. Per lungo tempo letteratura sudamericana era sinonimo di Márquez, di Amado e di loro epigoni – molto seguiti da un vasto pubblico di lettori – ferma restando la presenza monolitica di Borges e Cortázar, anche se questi ultimi apprezzati da un pubblico più di nicchia. Dobbiamo all’attenzione di case editrici come quelle che indichi, ma anche altre, e particolarmente a realtà editoriali indipendenti relativamente giovani (penso tra le tante a Chiarelettere, La Nuova Frontiera, Edicola, Miraggi e a LiberAria) se la narrativa sudamericana sta conquistando un numero sempre maggiore di lettori aperti a sperimentazioni e a linguaggi più innovativi rispetto al realismo magico della prima ondata. Edicola pubblica in Cile e in Italia con un interessante interscambio e con la riscoperta di autori poco noti al pubblico italiano; Miraggi ha celebrato il suo decennale con la pubblicazione di una importante raccolta di saggi su Roberto Bolaño, destinata a divenire un importante strumento critico per chi si avvicina alla narrativa del grande cileno; LiberAria ha avuto il merito di aver fatto conoscere in Italia Rodrigo Fresán, il nuovo autore di punta della narrativa argentina, tradotto e celebrato in tutto il mondo e non solo dalla critica specializzata.

Al momento stai traducendo In mezzo a strane vittime di Daniel Saldaña París: vuoi raccontarci qualcosa di più al riguardo e degli altri tuoi progetti?

Ho sempre seguito con attenzione la letteratura messicana. In seconda battuta, dopo quella argentina, è quella che – nel contesto delle narrative ispano-americane – prediligo di più. Considero Juan Rulfo (altro “scrittore del No” come si diceva prima) un maestro della letteratura, così come Salvador Elizondo (e dobbiamo ancora una volta a LiberAria il recupero del suo straordinario Farabeuf o la cronaca di un istante), Paco Ignacio Taibo, Ignacio Padilla e altri. Gli scrittori messicani vantano un’importante tradizione letteraria. Da qualche tempo c’è da noi, per esempio, grande attenzione nei confronti di Guadalupe Nettel, di cui si sta traducendo tutta l’opera. Io avevo scoperto Daniel Saldaña París grazie all’addetto all’ufficio stampa di Chiarelettere con cui ero in contatto. Il romanzo La linea madre mi aveva colpito molto; ci siamo scritti con l’autore che, con grande disponibilità, mi ha passato tutta la sua opera poetica (La máquina autobiográfica). Mentre traducevo il suo romanzo d’esordio (In mezzo a strane vittime) ho fatto tradurre a mia moglie la silloge e parte di quelle poesie sono state pubblicate online in riviste o in blog di settore.

Al momento un mio progetto è quello di curare le traduzioni di opere di autori italiani contemporanei da proporre al mercato editoriale mirato a certi paesi centro o sudamericani. Per questa mia idea ho la fortuna di disporre del supporto di mia moglie che è di lingua madre spagnola, insieme alla quale abbiamo già realizzato in Argentina la non facile traduzione de Il sorriso dell’ignoto marinaio delcompianto Vincenzo Consolo. Non è certo un periodo facile questo per l’editoria, e non solo qui da noi in Italia. Ma speriamo che le cose possano cambiare presto.

Qui tutte le interviste ai traduttori pubblicate su Vita da editor:

https://giovannituri.wordpress.com/category/professione-traduttore/

Un’ottima intervista con un sacco di spunti di lettura, mi sono appuntata qualche nome da scoprire. Grazie mille!